こんにちは!学生編集部です。

私は2025年の3月下旬に1週間ほどラオス人民民主共和国(以下ラオス)に旅行に行ってきました!この記事では、現地での経験談や写真を交えながら、「ラオスの米を中心とする食文化」とその背景にある「環境問題」について紹介していきます。

ラオスってどんな国?

ラオス人民民主共和国は、東南アジアの山岳地帯に位置する内陸国です。人口は約750万人と少なく、アジアの中でも人口密度が低い国に分類されています。国土の多くは自然に囲まれていて、都市部を離れると、山々や田園風景が広がるのどかな風景が印象的でした。

参考:World Food Programme「Lao People’s Democratic Republic」

ラオスの食卓に欠かせないお米

ラオスでは、労働人口の約7割が農業に従事しており、多くの家庭が自給的に米を生産しています。そのため、お米はラオスの食文化において非常に重要な役割を果たしています。

ラオスの家庭料理で特に親しまれているのが「もち米」です。主食として広く食べられていて、手でひと口大に丸めておかずと一緒に食べるのが一般的です。白ごはんとは異なる、もちもちとした食感が特徴で、食べ応えも抜群です。

ラオス本場の食事をご紹介!

もち米とラオスソーセージ

実際に、観光地として人気の高いラオス北部の古都「ルアンパバーン」にあるナイトマーケットで、地元の定番グルメを購入しました。写真右上のビニール袋に入っているのがもち米、その左下に写っているのがラオスソーセージです。

ラオス人の友人によると、もち米は手で一口大に丸め、その上にソーセージのかけらを乗せて食べるのが現地流の食べ方だそうです。日本の握り寿司に少し似た食べ方とも言えるかもしれません。

ラオスソーセージは、ハーブやスパイスがふんだんに使われており、香り豊かで味わいも濃厚なため、ごはんが進みます!

ラオス風ラープ(ひき肉と香草の炒め物)

「ラープ」はラオスの代表的な家庭料理で、ひき肉に香草やライム、唐辛子などを加えて炒めたスパイシーな一品です。お肉には、牛肉を使う場合もあれば豚肉や魚を使う場合もあるなど、地域や家庭によってさまざまなバリエーションがあるようです。ただし、どの場合にも共通しているのは、フレッシュなハーブがたっぷりと使われていることです。パクチーのさわやかな香りが風味をさらに豊かにしてくれています。

味付けは比較的さっぱりとしていながらも、深みのある香りとピリッとした辛さが特徴で、もち米との相性も抜群です。

ごはんと一緒に食べたい!「たけのこスープ」「パパイヤサラダ」「川海苔フライ」

ラオスでは、主菜に加えていくつかの副菜と一緒にごはんを楽しむスタイルが一般的です。中でも印象的だったのが、以下の3つの料理です。

- たけのこスープ:真っ黒の衝撃的な見た目のスープ。中にはタケノコやきくらげ、野菜など様々な食材が入っています。まろやかで滋味深い味わいで、香草がアクセントになっています。

- パパイヤサラダ(タムマークフン):青パパイヤを使用した辛味と酸味の効いたサラダで、さっぱりとした後味が魅力です。

- 川海苔のフライ:日本では海でとれる海苔が一般的ですが、ラオスではメコン川でとれる「川海苔」が食べられています。淡水に生える海苔を干して味付けし、パリッと揚げた一品。おつまみやごはんのお供にもぴったりです。

どれも素材の風味を生かしたものばかりで、素朴ながらも奥深い味わいがありました。

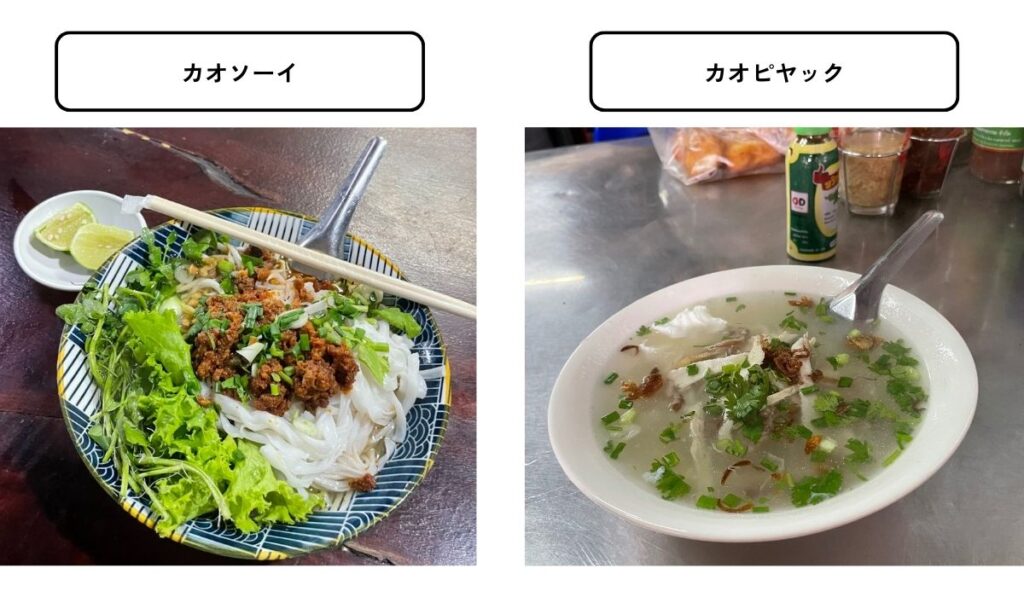

ラオスの米麺料理「カオソーイ」と「カオピヤック」

米を原料とした麺料理もラオス料理の定番で、代表的なものが「カオソーイ」と「カオピヤック」です。

「カオソーイ」は、あっさりとした味付けのスープの中に米麺が入っていて、その上にはピリ辛の肉みそとパクチーなど香草が乗っています。ラオス風「担々麺」と言うと、日本人の方もイメージしやすいかもしれません!

一方、「カオピヤック」はとろみのあるスープに太めの米麺が入った料理で、風邪の時などにも食べられる、やさしい味付けが特徴です。米麺には、タピオカ粉が入っているため、普通の米麺よりももちもちしています。日本のにゅうめんのような、どこかほっとする一杯でした。

伝統的な農業文化と引き換えに直面する環境問題

そして、食文化に加えて忘れてはいけないのが、ラオスならではの「豊かな自然」です。ハイキングで山頂から広大な景色を見渡したり、メコン川のサンセットクルーズで夕日を眺めたり。何もしない「余白」の時間を過ごすのも、ラオスならではの贅沢な楽しみ方です。

旅行中に気づいたのですが、ラオスのどこを訪れても、町並みは霧がかったような「幻想的」な様子でした。写真からも分かるでしょうか?ラオス人の友人に尋ねると、これは霧ではなく、「大気汚染」が原因だと教えてくれました。

私がラオスを訪れたのは3月下旬で、この時期は伝統的な焼畑農業が特に盛んに行われる季節でした。

焼畑農業とは、森林や原野を刈り払い、草木を焼いた灰を肥料として作物を育てる、伝統的な農法です。ラオスの山間部では、主に陸稲が栽培されていて、一度使った土地は肥料分が尽きると数年間放棄し、別の場所へと移動して耕作を繰り返します。放棄された土地は10〜20年かけて植生が回復し、再び畑として利用される ー そうした自然との共生を前提とした、循環的な農業形態なのです。

しかし、気候変動や人口増加の影響もあり、焼畑のサイクルが短縮され、森林の回復が追いつかないケースも増えています。とくに乾季の終わりにあたる3月から4月にかけては、各地で一斉に焼畑が行われるため、煙が空を覆い、大気汚染が深刻化する傾向にあります。

旅の途中で感じた「幻想的な風景」も、実はその影響のひとつでした。伝統的な農業文化と引き換えに直面する環境問題。その現実にふれたとき、ラオスの豊かな自然と農業文化をどう守っていくかについて、考えるきっかけになりました。

参考:一般財団法人環境イノベーション情報機構「環境用語集:焼畑農業」

現地の人たちの暮らしに想いを馳せる

ラオスで現地の食事を楽しむことで、お米を中心とするユニークなラオスの「食文化」に触れることができました。もち米を手で丸めて食べたり、香草とスパイスが効いた「ラープ」や「カオソーイ」という聞いたこともない料理を食べたり。どれも、現地に足を運んでこそ味わえる、生き生きとした体験だったと思います。

その一方で、こうした米食を支える焼畑農業が、ラオスの豊かな自然に与えている影響にも気づかされました。

現地を実際に訪れ、現地の人たちの暮らしや“生の声”に触れたからこそ、得られる学びの多い旅行でした。皆さんもぜひ、海外を訪れる際は、現地の食文化に積極的に触れ、その背景にある文化や人々の暮らしに目を向けてみてはいかがでしょうか。

文・構成・写真/SD学生編集部(M.M)